水泥叢林增點綠

人口由鄉村向都市移動的現象是各個國家隨著經濟發展皆普遍存在的現象。根據世界銀行(World Bank)的數據資料顯示,2018年全球都市人口約有41.9億,也就是全球有超過一半以上的人居住在都市中。高度都市化的發展,同時也伴隨著社會、衛生與生態環境的問題。世界衛生組織(WHO)提出32項「健康城市指標」,用以衡量一個城市對於居民的健康重視程度,指標分為健康、衛生服務、環境、社經四大面向,其中有關公園綠地的指標─「綠覆率(Relative surface area of green spaces in the city)」和「綠地之可及性(Public access to green space)」也被列為健康城市之環境面向的評估項目之中。

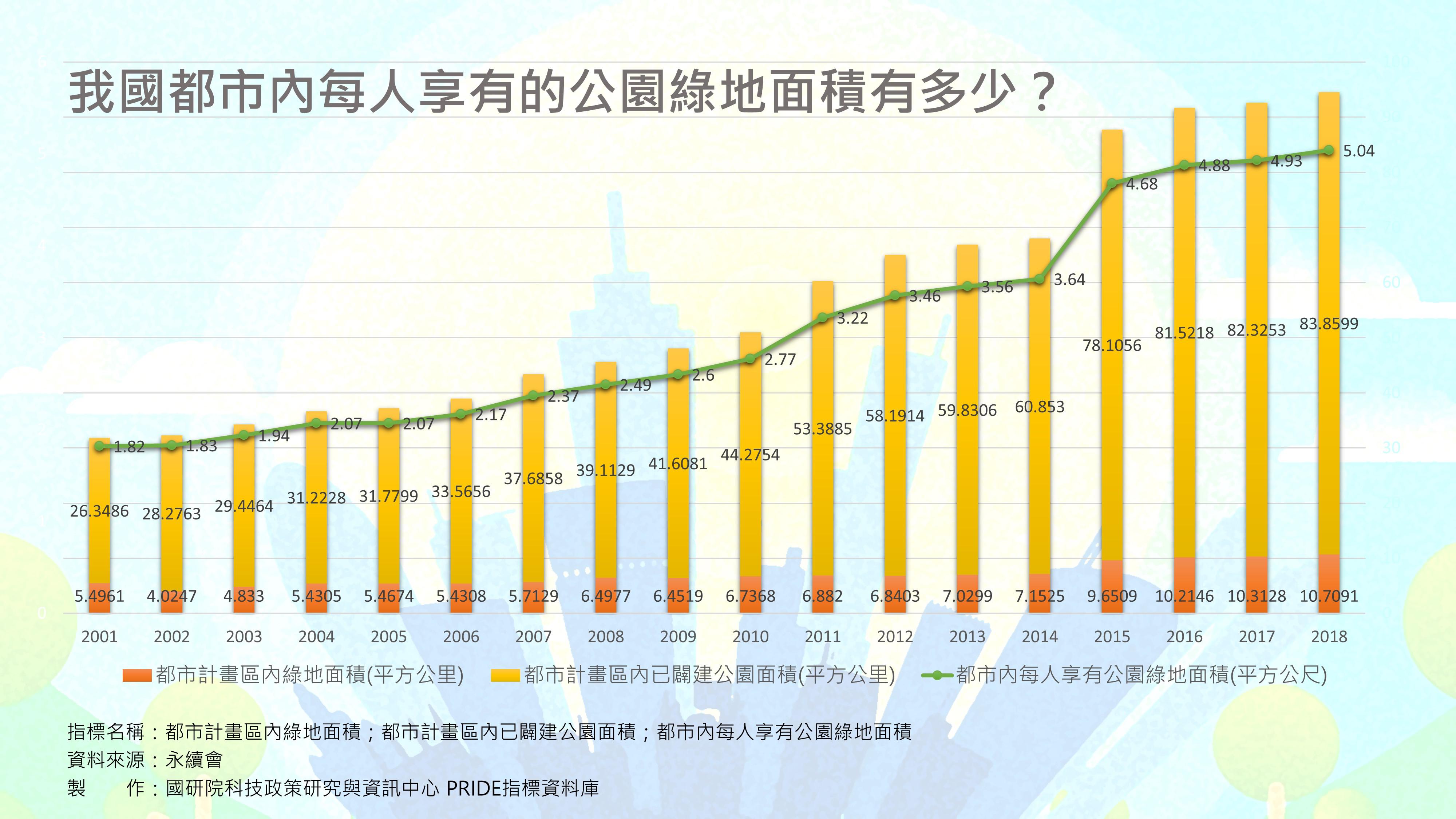

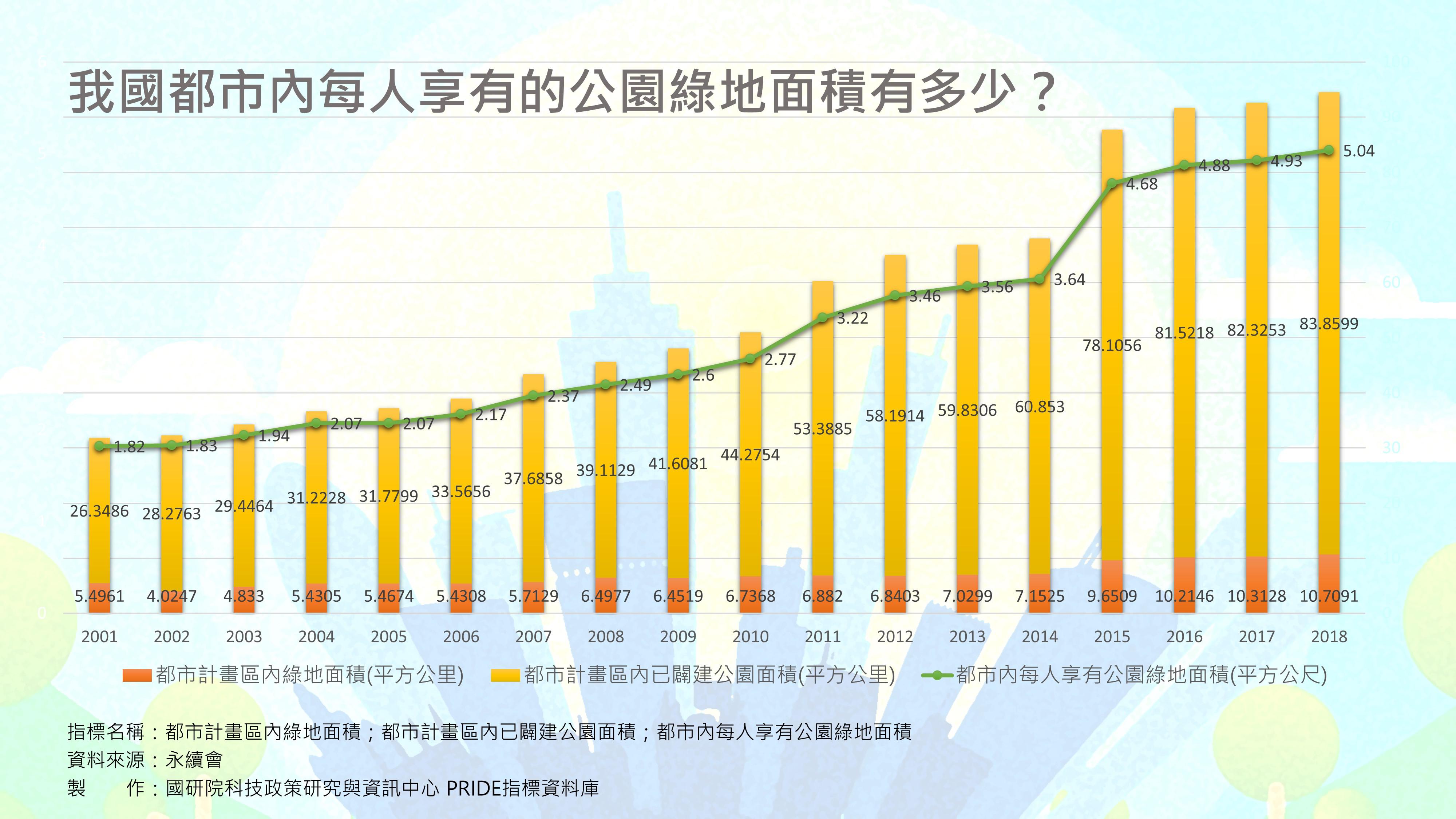

公園綠地除了提供都市居民日常休憩地點外,更具有改善空氣品質、降低噪音作用,尤其在炎炎夏日中,還有紓緩都市熱島效應的功用,有如都市之肺、沙漠之綠洲。你是否好奇身處水泥叢林的我們,平均每人可以享有多大的公園綠地面積?行政院國家永續發展委員會認為公園綠地面積可反映出都市生活環境品質之優良程度,因此將「都市內每人享有公園綠地面積」列為我國永續發展指標之一,計算方式為將都市計畫區內公園綠地面積除以都市計畫區內現況人口數,內政部營建署定義「公園」為都市計畫地區內,供公眾活動遊憩,藉以調劑身心之用地,而「綠地」除為休憩性開放空間,並兼具隔離、緩衝的機能。每人享有的公園綠地面積愈大,對都市的永續發展愈有助益。如上圖所示,台灣都市內每人享有的公園綠地面積由2001年的1.82平方公尺(約0.55坪)緩步上升,直至近十年才有較為大幅度增加,2018年,每人享有公園綠地面積為5.04平方公尺(約1.52坪)。從數據觀之,雖然公園綠地面積整體呈現成長的趨勢,但部分居民感受不深,原因之一為持續成長的都市人口,讓平均每人享有的公園綠地面積增幅無法達到讓居民有感的程度,另一可能原因是部分居民住家距離公園綠地可能較遠,日常生活中較不易觸及,對此也有部分人士建議應將公園綠地的「可及性」、「可到達性」納入評估指標,讓公園綠地能真正融入居民的生活中。

在寸土寸金的都市中要提升公園綠地空間著實有難度,但為了居民身心健康、生活品質及環境永續發展等各方面考量,目前內政部首要就人口發展趨勢,督促各政府機關加速開闢公共設施用地著手,以提升都市居民每人實際享有公園綠地面積之比率。(上線日期:2020-06-29)