走出象牙塔

在知識經濟時代,高等教育不再只是個人追求的里程碑,更是國家競爭力的重要資本。然而,受過高等教育的人口究竟有多少真正進入勞動市場?

世界銀行指標「高等教育人口的勞動參與率」,是指「受過高等教育且參與勞動力的人口」占「受過高等教育的工作年齡人口總數」的百分比。這個指標不僅揭示教育與就業的銜接程度,也反映了一國勞動市場的吸納能力,以及人力資本的實際運用,也就是教育投資是否真正轉化為社會生產力。其中的「高等教育」乃依據 ISCED 2011 國際教育標準分類法,涵蓋短期高等教育、學士、碩士與博士學位或同等學歷。

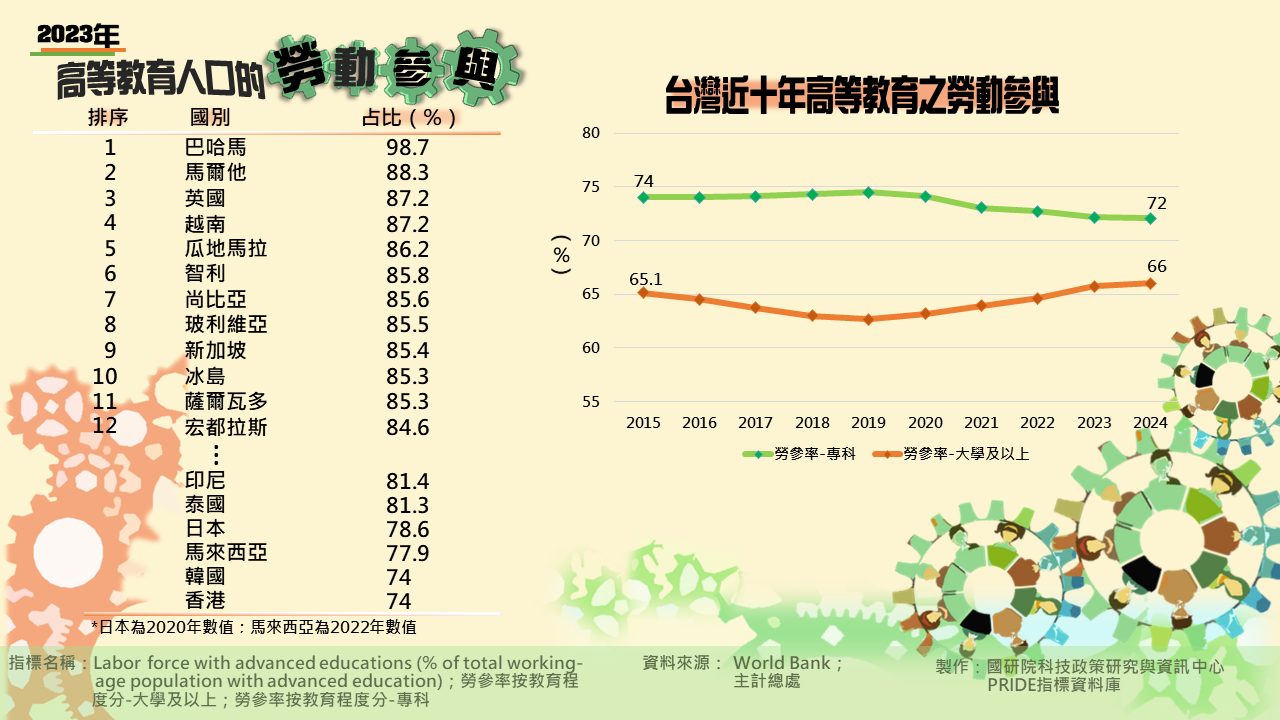

根據世界銀行的統計數據,2023年各國之高等教育人口的勞動參與率,前十二高的國家如左表所示,依序為巴哈馬98.7%、馬爾他88.3%、英國87.2%、越南87.2%、瓜地馬拉86.2%等,涵蓋各大洲與不同經濟發展程度的國家,其中尚比亞、玻利維亞、宏都拉斯等屬非知識密集型經濟體,因高等教育人口基數相對小,高等教育背景在當地非常稀缺,這群「菁英」幾乎都進入勞動市場,因而比率都在80%以上;而巴哈馬、馬爾他、英國、新加坡、冰島等高收入國家,比率高表示著高學歷人口多數積極參與勞動力,且教育體系與市場需求銜接緊密,經濟體亦提供足夠的就業機會。亞洲國家如印尼及泰國,占比都在81%以上,而日本(78.6%)、馬來西亞(77.9%)、韓國(74%)、香港(74%)占比則在七成以上。

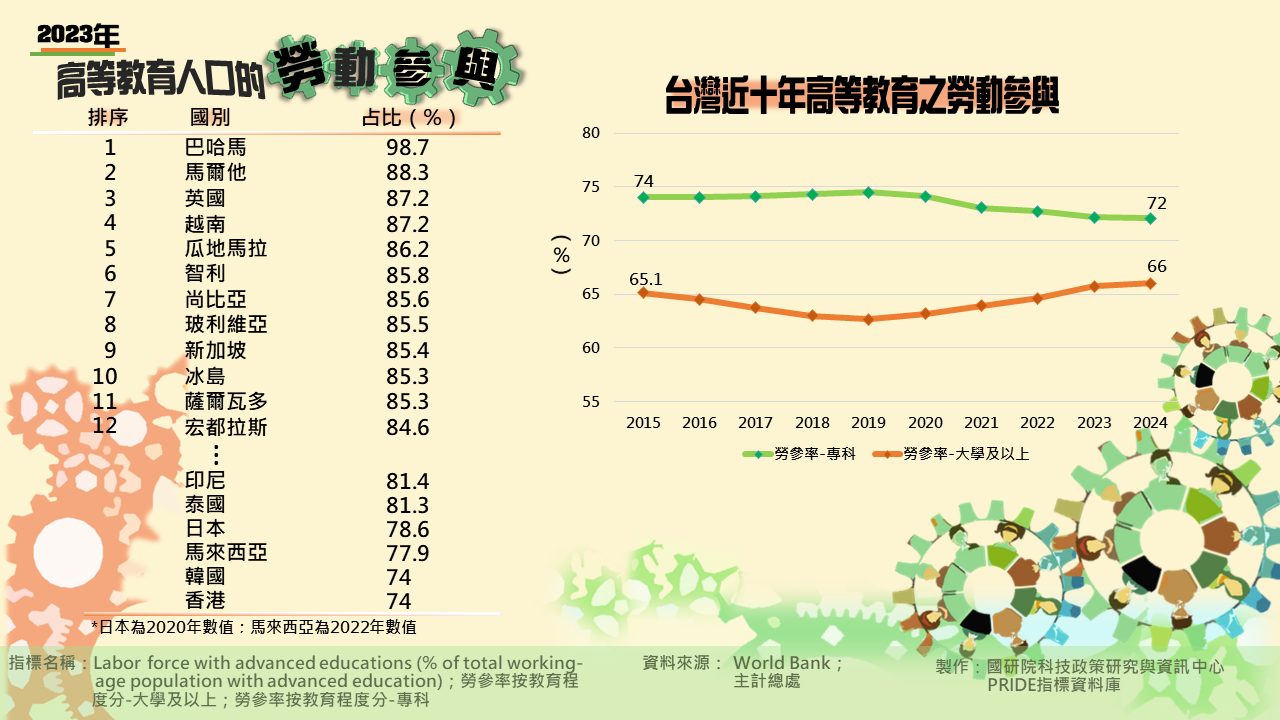

依據主計總處數據,近十年台灣高等教育(大學及以上和專科)之勞參率,如右圖所示,大學及以上之高等學歷勞參率呈現穩步上升,2024年大學及以上之勞參率為66%,顯示具大學及以上學歷的人口尚有超過三分之一未參與勞動市場;而專科之勞參率則有逐年下降趨勢,這可能與產業需求轉變、少子化影響專科規模,以及更多年輕人選擇升大學有關,2024年專科之勞參率為72%,顯示專科畢業生比大學以上人口更傾向立即就業。整體而言,台灣高等教育普及率雖高,但勞參率不如部分亞洲國家,可能原因包括:年輕人延續教育比例高、高等教育畢業生供給多,但產業結構與職位需求不完全匹配,造成「學歷過剩」與「學用落差」現象、家庭責任及性別角色等因素而退出勞動市場。

「高等教育人口的勞動參與率」是一面鏡子,映照出教育、就業與社會文化的交互作用。對中低收入國家而言,高比率代表教育資源稀缺而高度轉化為勞動力;對高收入國家而言,則揭示教育成果能否有效進入產業發展。高學歷人口的培養固然重要,但如何讓高學歷者投入並留在勞動市場、且充分發揮所學,才是關鍵。

關鍵詞:高等教育;勞動參與率;勞動市場;人力資本

(上線日期:2025-09-30)